No queda otra que adaptarse a las circunstancias, pero lo que está claro es que la mejor manera de disfrutar, vivir y sentir el arte es la presencial, estando físicamente frente a ella. Una pantalla no sustituirá nunca a la experiencia en primera persona del color, la profundidad y la interrelación entre todos los elementos que conforman estas creaciones vistas en la 28 edición de esta feria.

Los arbustos se cimbrean, Guillermo Peñalver (Galería Llamazares). Lo arbóreo como un lugar en el que se citan las ganas, el deseo y la satisfacción con la espontaneidad, la visceralidad y la premeditación. Un encuentro entre la procacidad narrativa y la habilidad para crear una escenografía natural en la que se desarrollan y posan tantas ficciones como miradas. Elementos recortados y superpuestos generando profundidad, formas también conseguidas con relieves y leves toques de color, unos para definir contornos y otros para poner el foco donde más fuertes y rápidas son las pulsaciones.

La esencia, Diego Benéitez (Galería Rodrigo Juarranz). Pinceladas tan suaves y delicadas que quedan ocultadas por la luz que transmiten. Un atardecer infinito, de esos en los que uno cree vivir en plenitud, sin interrogante alguno por la sensación de infinitud, esencia y eternidad que le genera. Coqueteando con la abstracción monocromática y la espiritualidad expresionista, pero quedándose en el terreno de la figuración con esa leve negritud que sugiere una humanidad en la que la norma, el ritmo y la pauta es fundirse con el paso de las estaciones del año y las horas de cada día.

White shark, David Morago (Pigment Gallery). Evocador de las ilustraciones de los libros de zoología del siglo XIX, de las películas que han hecho de esa dentadura un elemento con el que paralizarnos hipnóticamente, así como de la provocación de quien convirtió a un ejemplar real en una escultura al sumergirlo en una solución de aldehído fórmico. Un trasfondo sobre el que este espécimen impone su realismo y verosimilitud con las marcas del proceso creativo que lo ha traído hasta aquí. Señales de una capacidad con las que su autor llega a la máxima de la práctica artística, impactar y epatar.

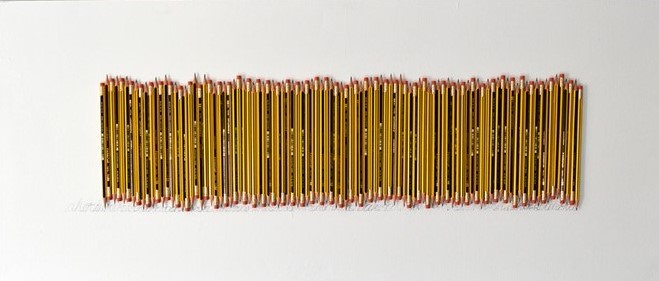

Ahora, Ollalla Gómez Valdericeda (Galería Antonia Puyó). Algo más que un ready-made a partir de un objeto y una práctica universal, el lapicero habitual de los escolares españoles (al menos de los que lo fuimos hace ya tiempo) y el método por excelencia para dejar testimonio de quiénes y cómo somos, de dónde venimos y a dónde vamos, la palabra escrita. Objeto privado de su independencia y unicidad, unido a otros iguales formando un conjunto. Una colectividad indisoluble, irremediablemente vinculada, obligada a encontrar la manera de reflejar un código simbólico que nos codifique y proyecte hacia el futuro.

Judas, Pedro G. Romero (Galería Alarcón Criado). 33 collages que combinan la imagen fijada sobre una película fotográfica y después revelada en color, elabora ex profeso para este proyecto, y la extraída de medios de comunicación impresos. El cuerpo convertido en soporte fechado de un explosivo acompañando a traidores, a personajes que ejercieron la violencia, retiraron la mirada o se pusieron de parte de quienes la ordenaron. El fotoperiodismo, el código mediático y la elaboración en serie como testimonio y denuncia de la realidad política.

Ha sido una alegría volver a ver tanta creatividad reunida en un mismo lugar. Está por ver qué pasará el día que alcancemos la inmunidad de rebaño (ya podían llamarlo inmunidad comunitaria, que se note que somos humanos), pero estaría bien que se perpetuaran adaptaciones como las vistas estos días en Estampa 2021. Como los espacios amplios y los aforos controlados que ayudan a hacer de la visita una vivencia no solo agradable, sino emotiva y estimulante, tanto para la retina y el alma del espectador, como posiblemente para su bolsillo. A fin de cuentas ese es el propósito de una feria.

Estampa 2021, Feria de Arte Contemporáneo, del 8 al 11 de abril en Madrid.